生体機構学とは

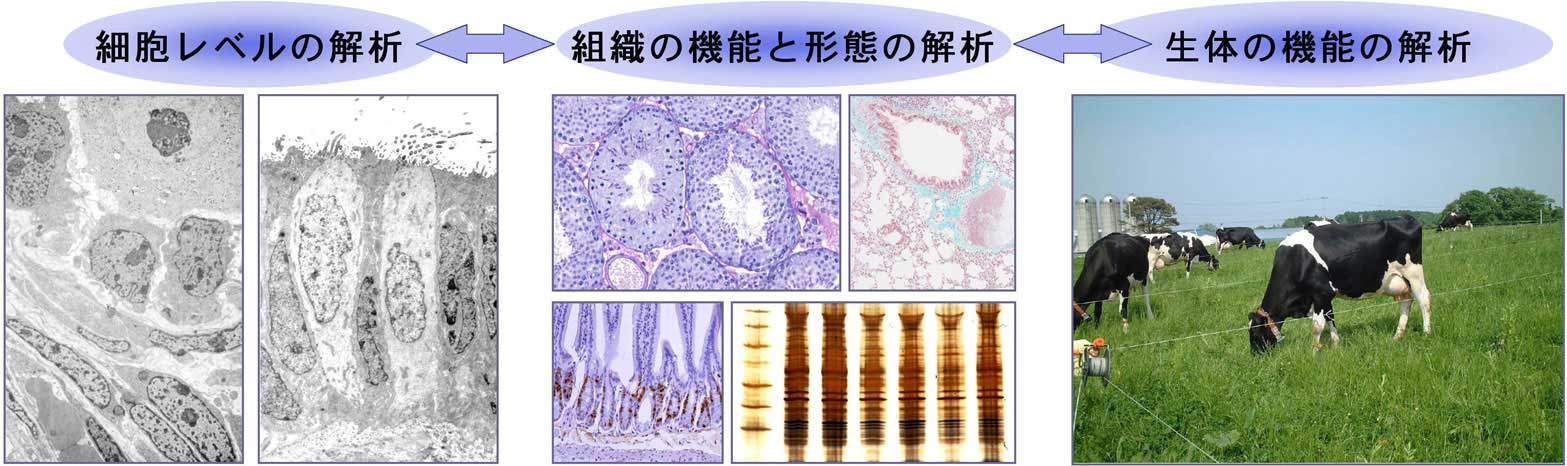

動物体内では細胞を中心に各組織が形成され、その組織をもとに肝臓、腎臓、心臓などの様々な臓器がつくられ機能しています。また各臓器は多様なネットワークを構築しながらその機能を発揮し、生命活動を営みます。生体機構学分野では各々の臓器に焦点をあて、その解剖組織学的特徴や生理学的機能を十分に理解することを、研究の基盤としています。さらに環境的要因や遺伝的要因により各臓器が異常を来たした時の変化、つまり病態生理学的機構についても研究を行っています。研究に使用する動物は、マウス、ラットなどの実験動物からブタ、ウシなどの家畜まで多岐にわたります。

主な研究テーマ

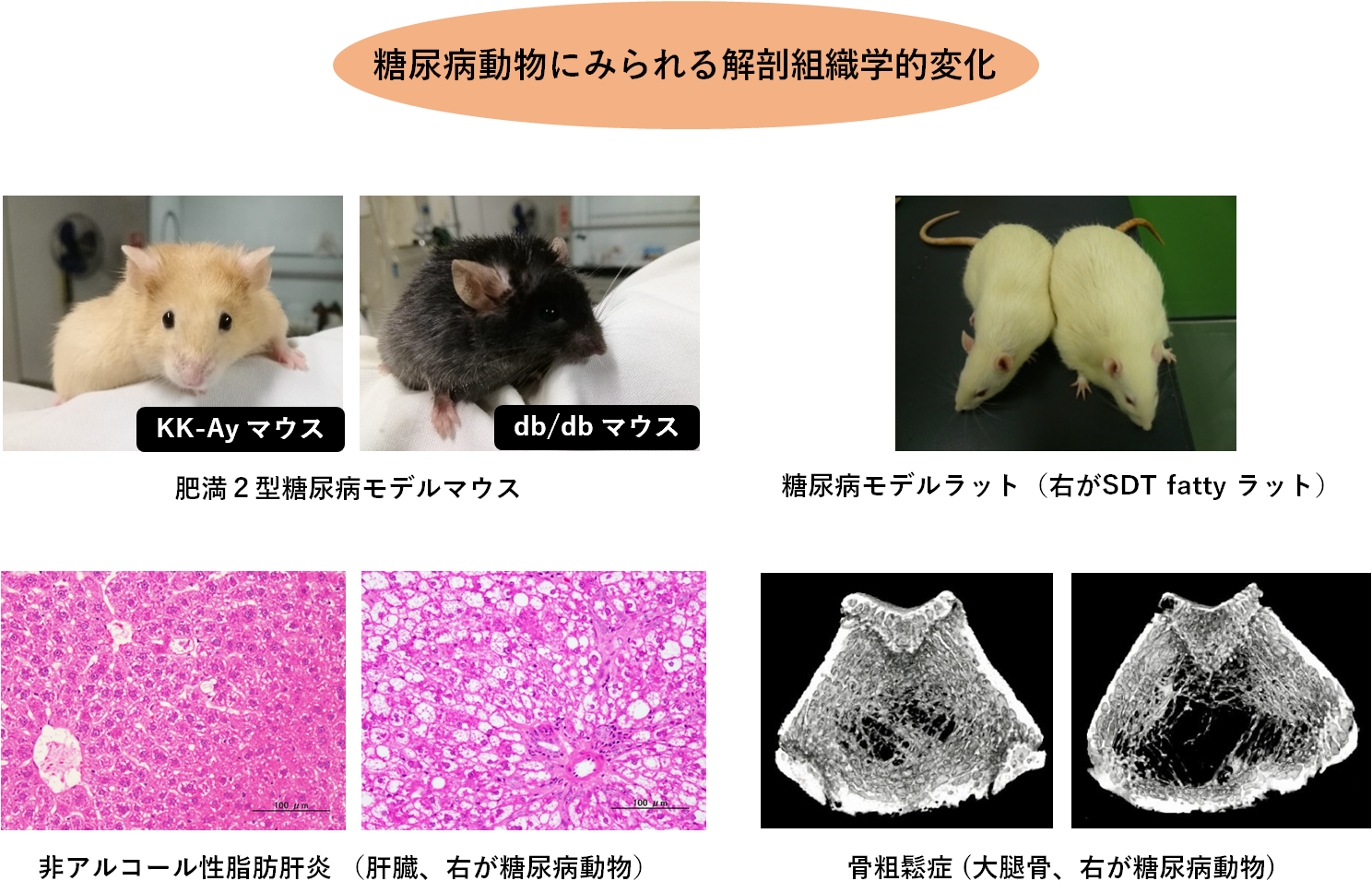

【1】代謝性疾患や難病 腎/腸疾患モデル動物を用いた病態生理学的変化の解析

糖尿病や肥満の動物モデルの腎臓、肝臓、膵臓、筋肉、骨、腸管などの臓器について、生理学的、薬理学的および病理組織学的手法を用いて、その病態生理学的特徴を解析しています。また、ネフローゼ症候群、アルポート症候群や潰瘍性大腸炎のモデル動物を用いた病態解析も行っています。

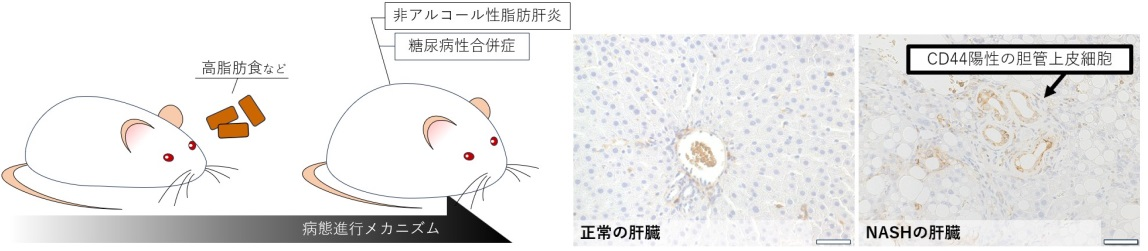

【2】生活習慣病の制御に関わる因子の探索

非アルコール性脂肪肝炎、糖尿病やそれらの合併症などの疾患の発症や進行のメカニズムを解析し、ラットやマウスの病態モデル動物を用いて、疾病の新規治療標的やバイオマーカーとなりうる因子の探索を行っています。例えば非アルコール性脂肪肝炎では肝臓中CD44の発現が増加します。

【3】哺乳動物の繁殖機能を支える因子の解析と有効利用法の開発

現在、家畜が高能力化する一方で、繁殖効率の低下が家畜の生産性向上を阻害しています。そこでこれらの過程に関与する因子を解析し、繁殖効率の改善ならびに繁殖障害の回避法を開発します。

・卵巣形成・機能に関与する因子の解析と卵母細胞の保存・発育促進法の開発

・哺乳動物着床前胚の発生と分化に及ぼす環境因子の影響の解析